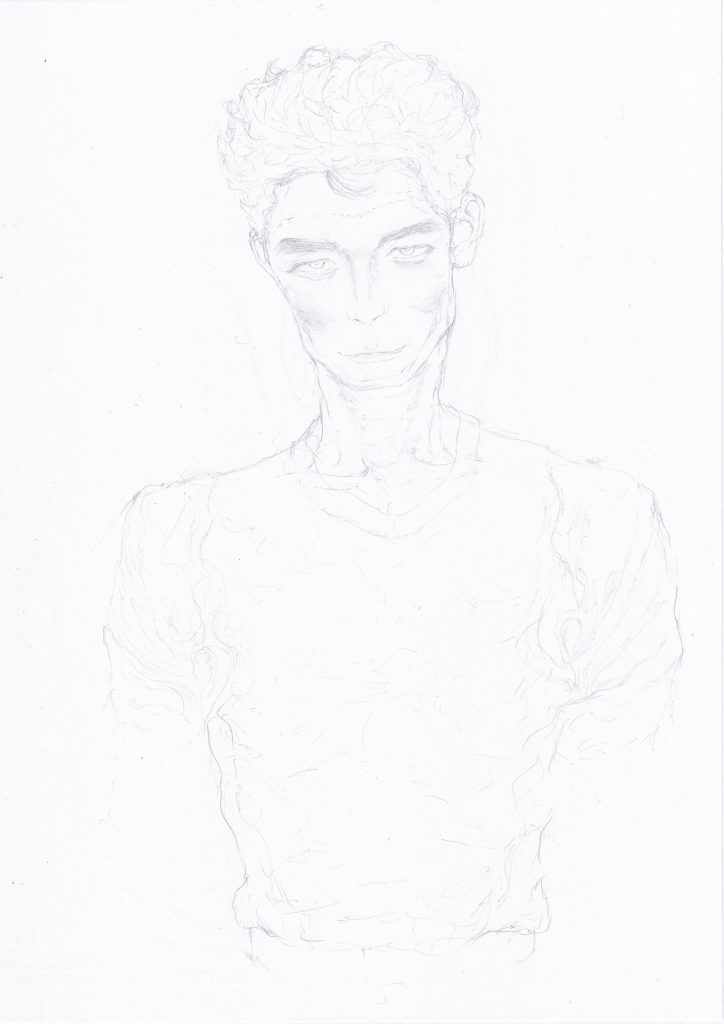

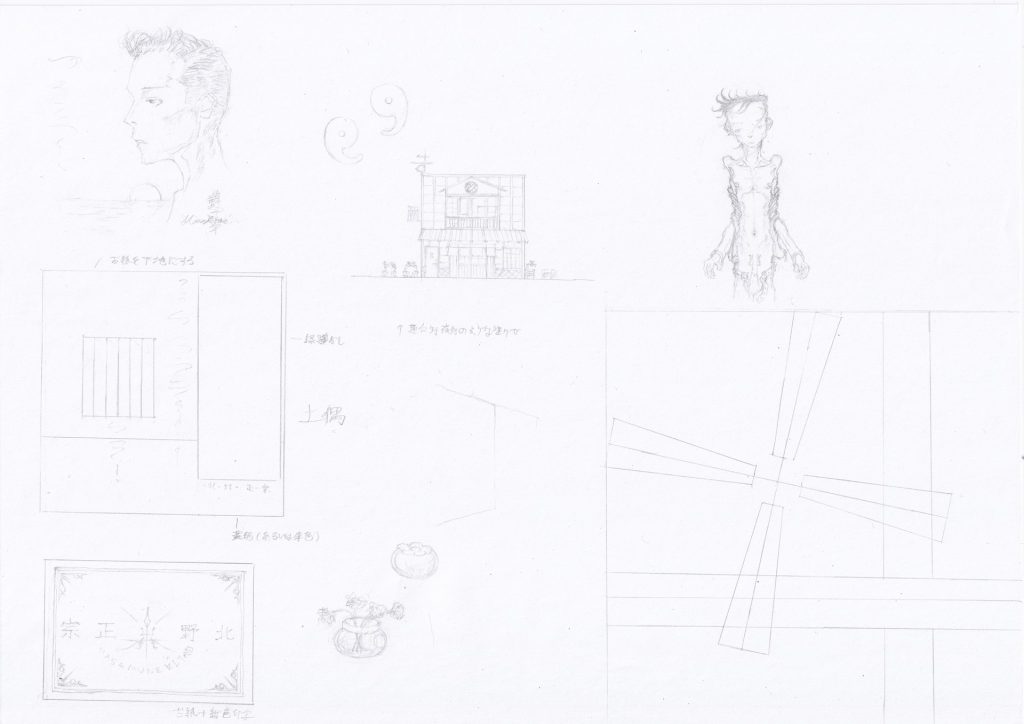

夢の中の「俺」は、現実の「私」とは少し違っていた。

頼りなく、臆病で、女々しい――それが現実の私だった。

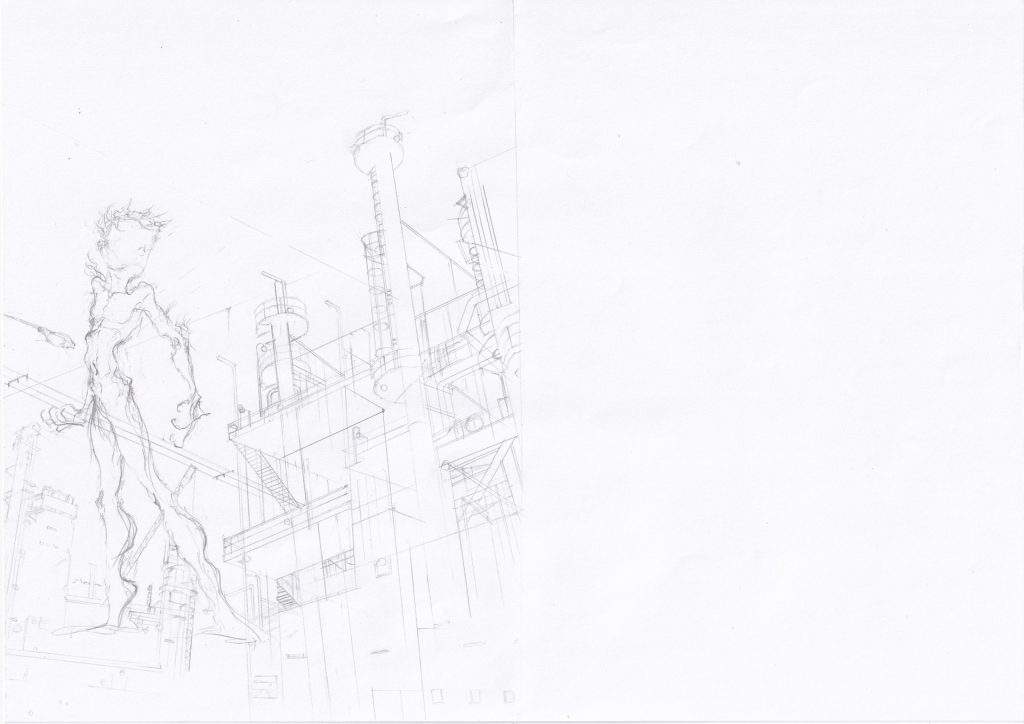

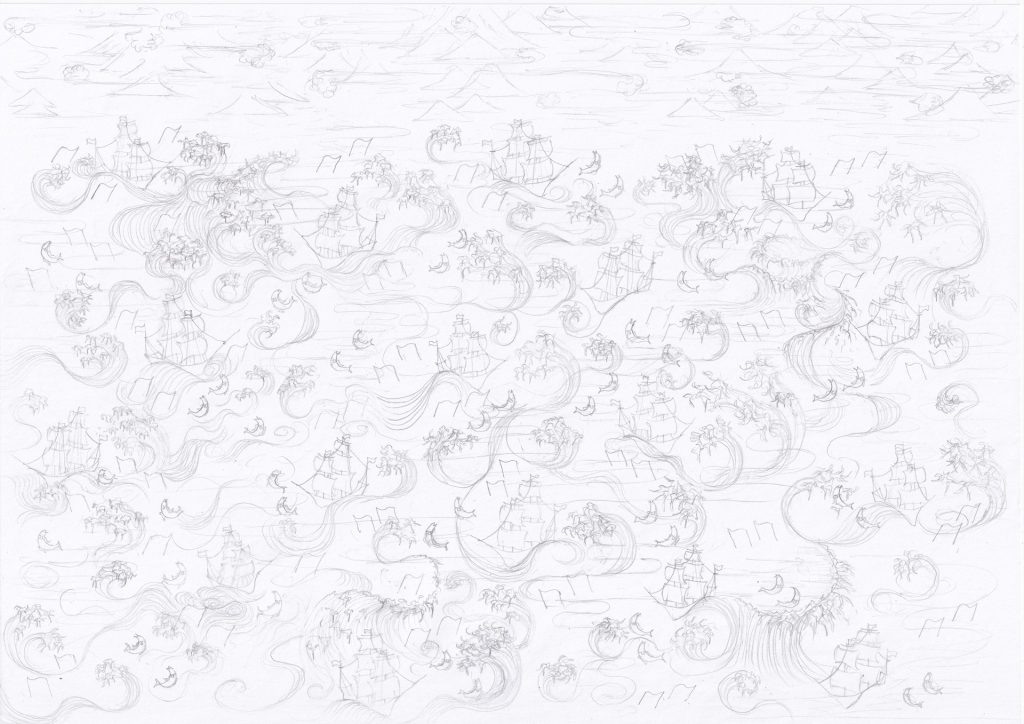

夢の中で、俺は戦争のただ中にいた。

だがそこには、戦争の実感がなかった。

戦場は無音だった。

『これは、人類最後の戦争だ』

誰に言われたわけでもない。最初から知っていた。

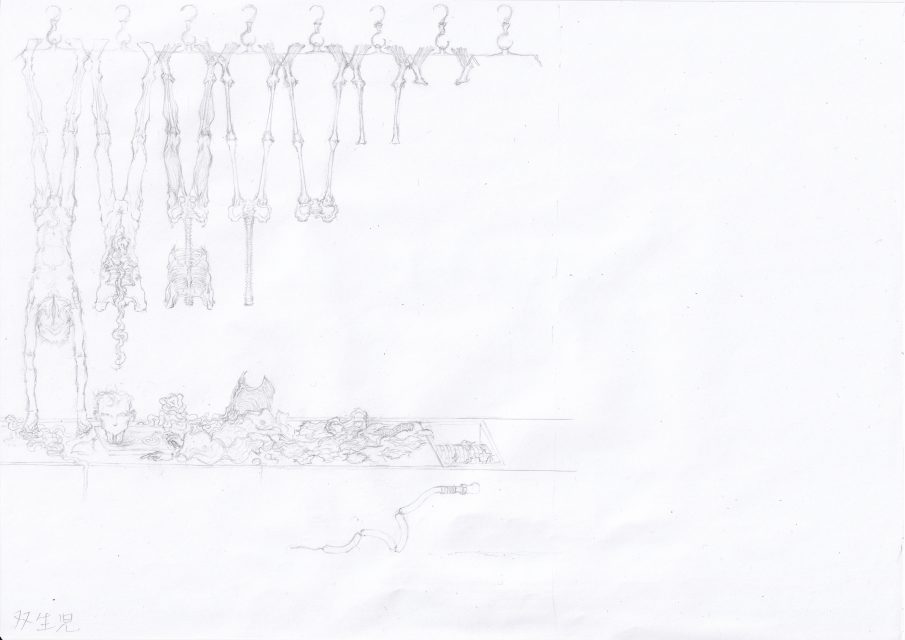

空には未来的な乗り物が音もなく飛び交い、地には無数の兵士たちが、機械のように歩いていた。

どんなに巨大な兵器も、輝かしい技術も、ただの飾りだった。

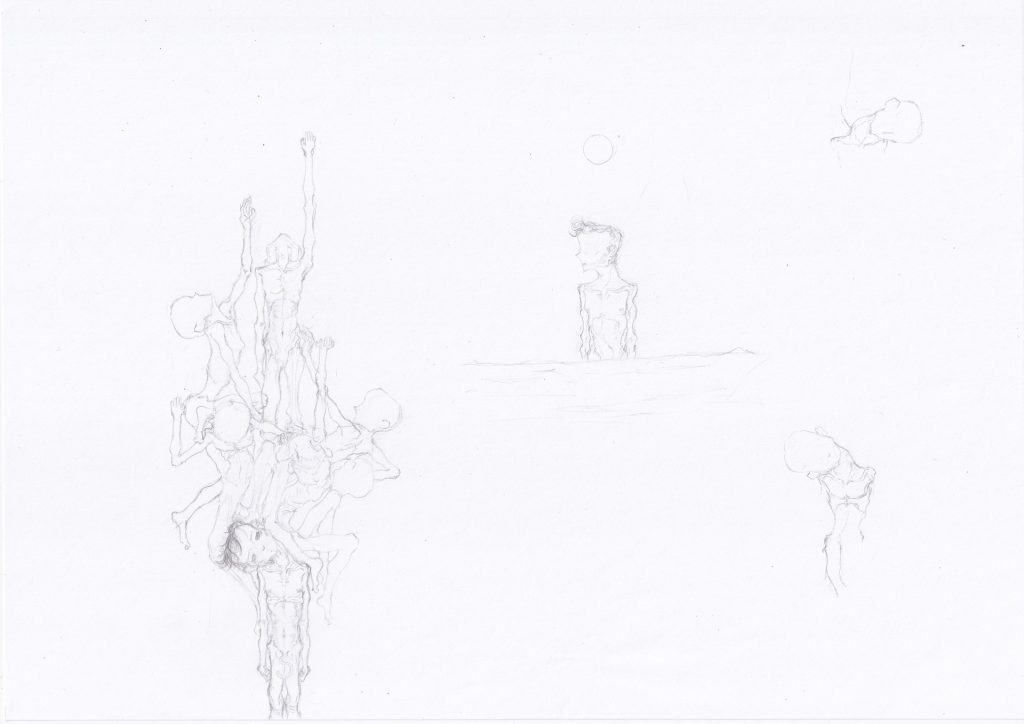

人々は二つの陣営に分かれ、俺はその一方に属していた。

俺一人を除いて。

俺だけが、この世界に違和感を覚えていた。

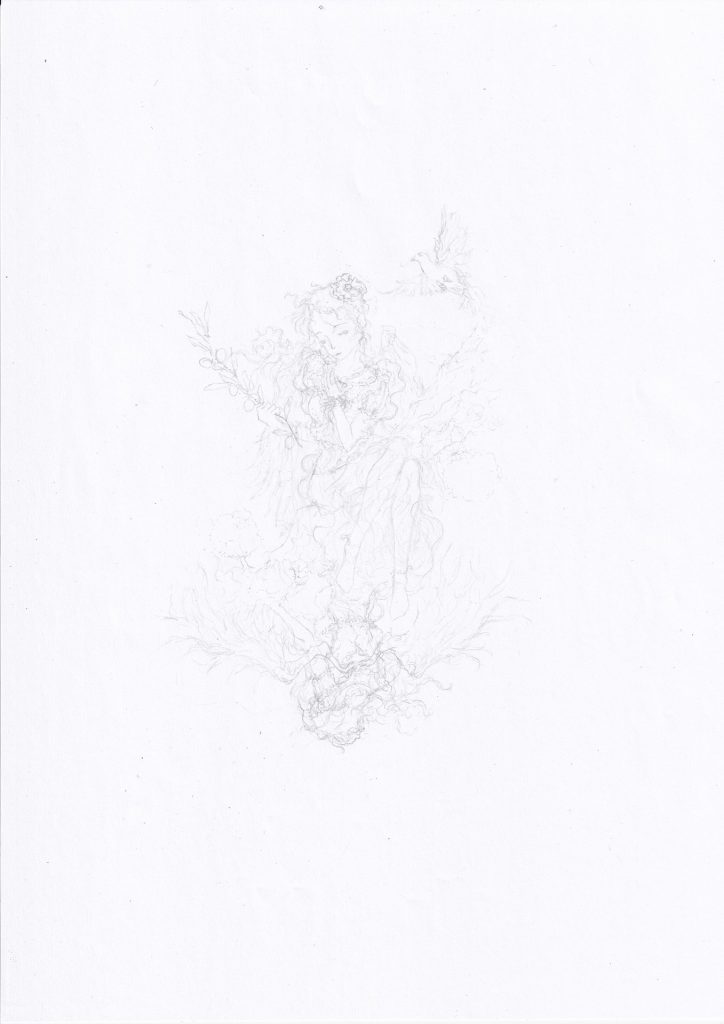

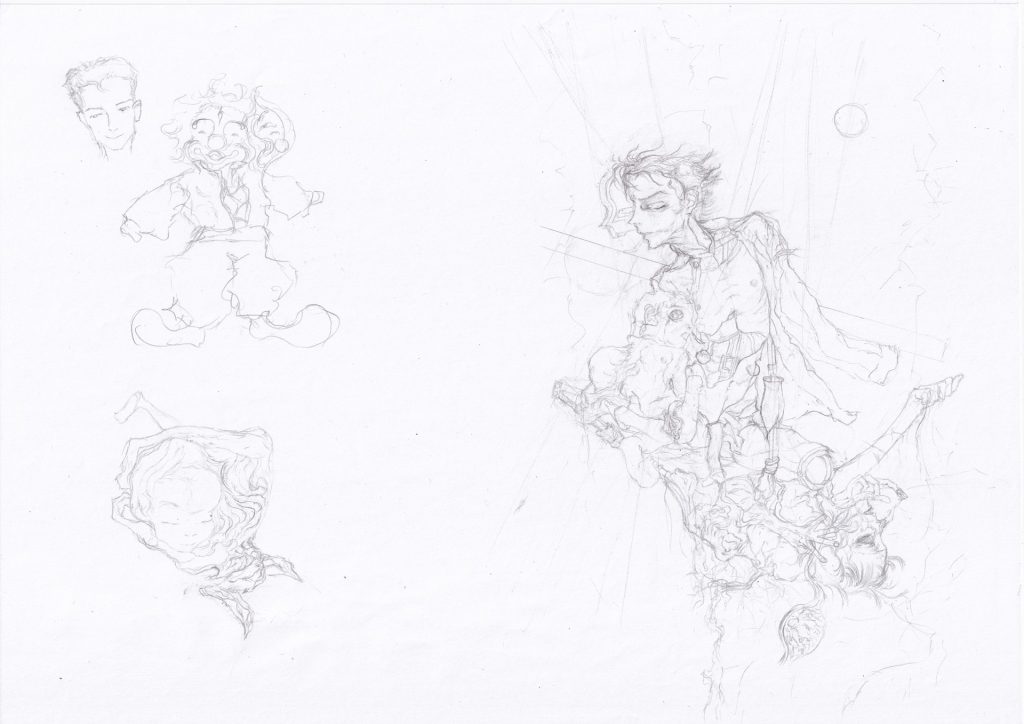

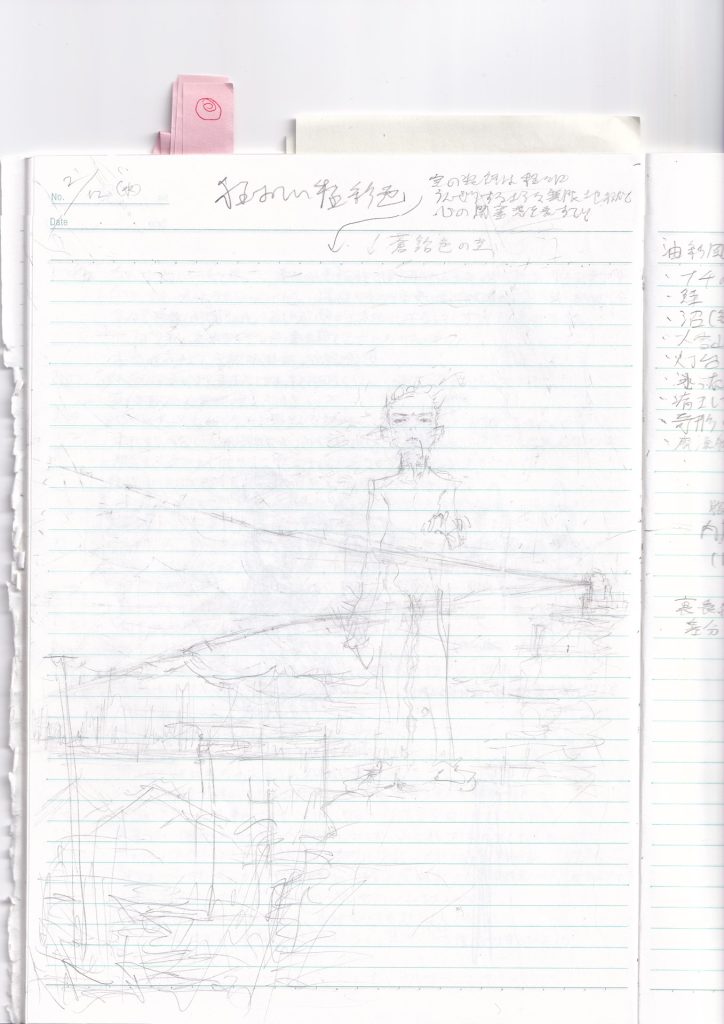

そんな俺にとって、唯一の希望があった。

夢の中でも彼とは一度も会ったことがなかった。

『僕は死にたいわけじゃない。ただ、君と一緒に、生きてみたいんだ。』

それだけのやり取りだったのに、不思議と分かっていた。

彼の存在を思うだけで、無感情な世界に、たったひとつの感情が芽生えた。

――希望だ。

彼に会いたい。

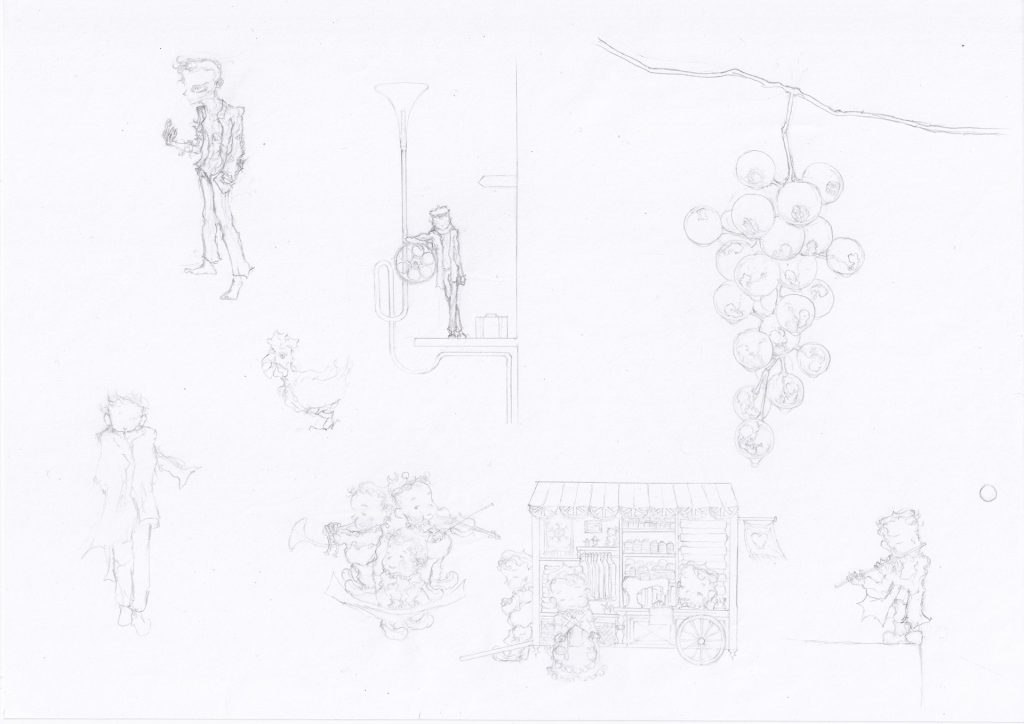

そしてある日、戦争は終わった。

俺たちの側が勝ったのだという。

雪が降っていた。

雪山の中のロッジに、俺はたどり着いた。

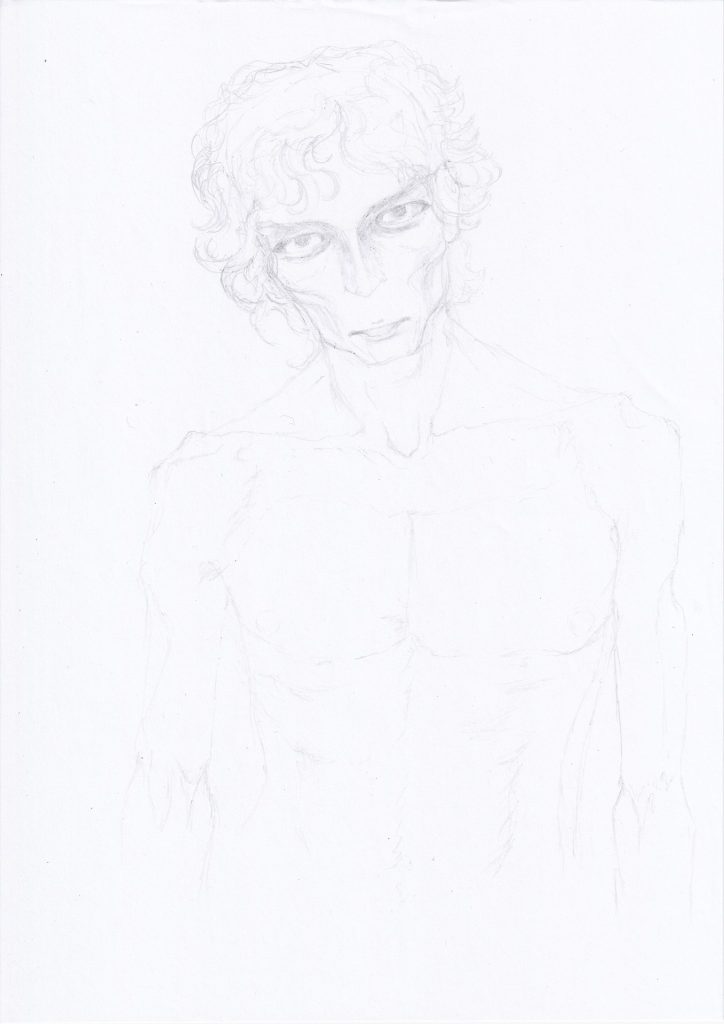

しかし、ただ一人だけが、微笑んでいた。

彼だった。

俺も、自然と微笑み返した。

ようやく――会えた。

彼は、ゆっくりと俺に向かって歩き出した。

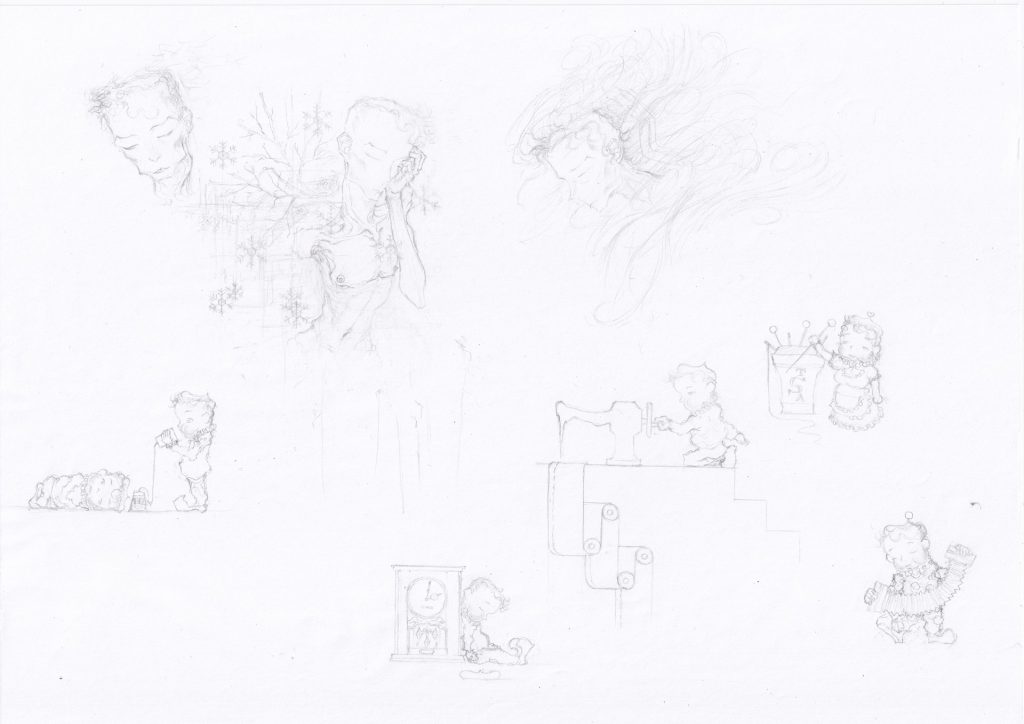

その瞬間だった。

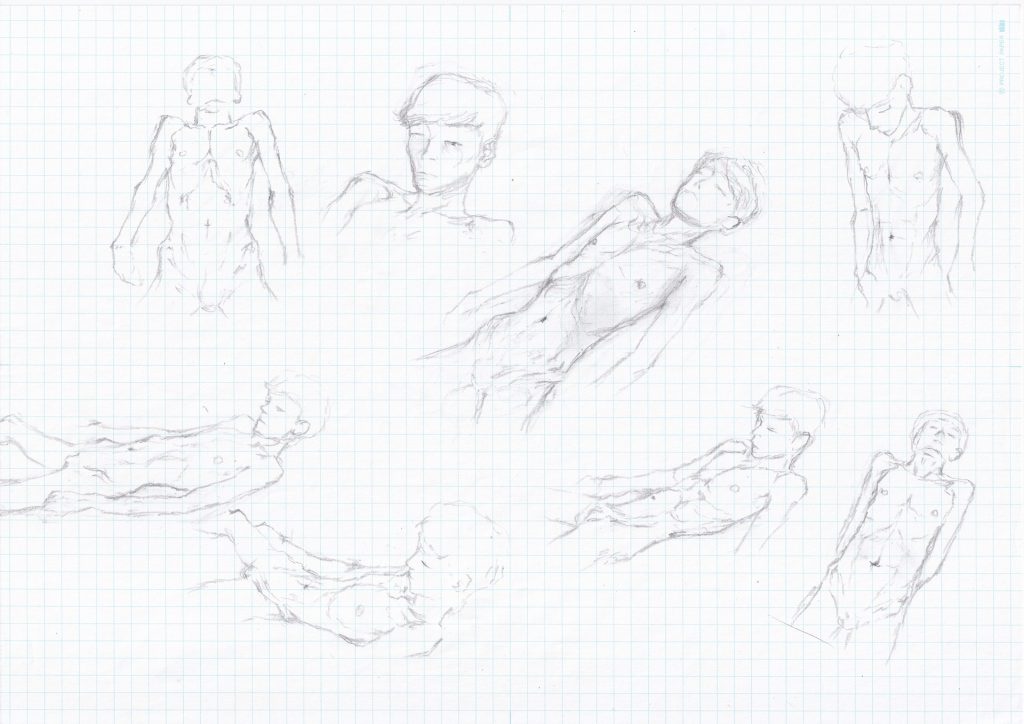

彼は崩れ落ちた。

何も言えなかった。

振り返ると、ロッジの入り口に、一人の敵兵が立っていた。

俺は、反射的に両手を上げた。

撃たれた彼のもとに、駆け寄れなかった。

なぜか?

簡単だ。俺は、自分を守った。

その事実が、これまで経験してきたどんな出来事よりも俺の心を貫いた。

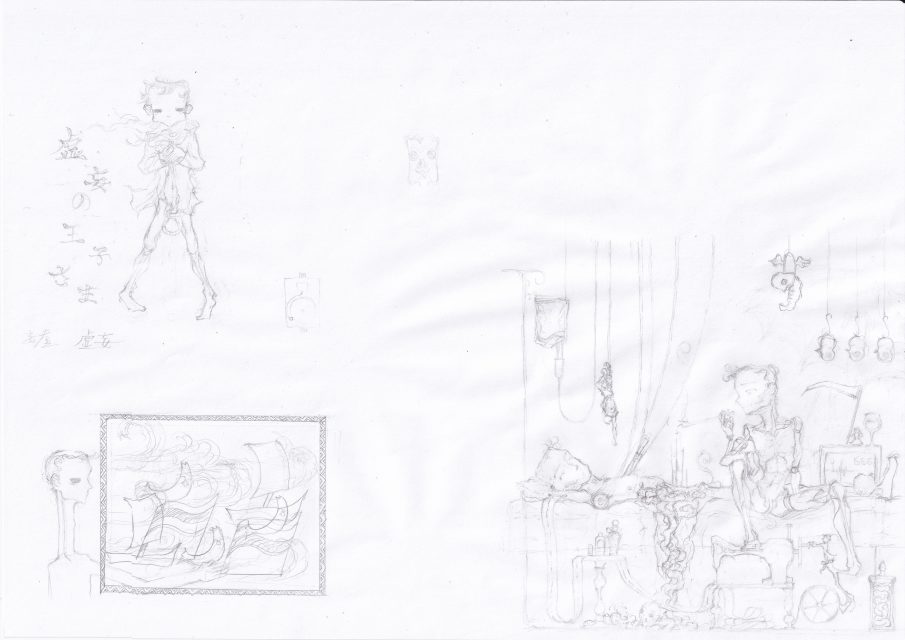

これまで、俺は「自分は周囲と違う」と思っていた。

だが――

彼を見殺しにした俺と、心を持たない群衆に、どれほどの違いがある?

むしろ、心なき群衆の方が誠実ではないか。

本来なら、俺は泣き叫び、彼に駆け寄って、一緒に撃たれて死ぬべきだった。

本当は、好きだったのに。

それすらできなかった俺は、ただの卑怯者だ。

醜い自我だけを抱えたまま――

俺は、本当の意味で、たった一人になった。

――気づけば、目を覚ましていた。

それらすべてが、やけに現実的で、やけに空虚だった。

息をするのが苦しかった。