▣旧紹介ページはこちら

Completed on 20th April 2025

ぼくは歩き続けた 今という名の過去に向かって 過去という名の虚無に向かって

Completed on 27th May 2025

Completed on 1st July 2025

Completed on 1st July 2025

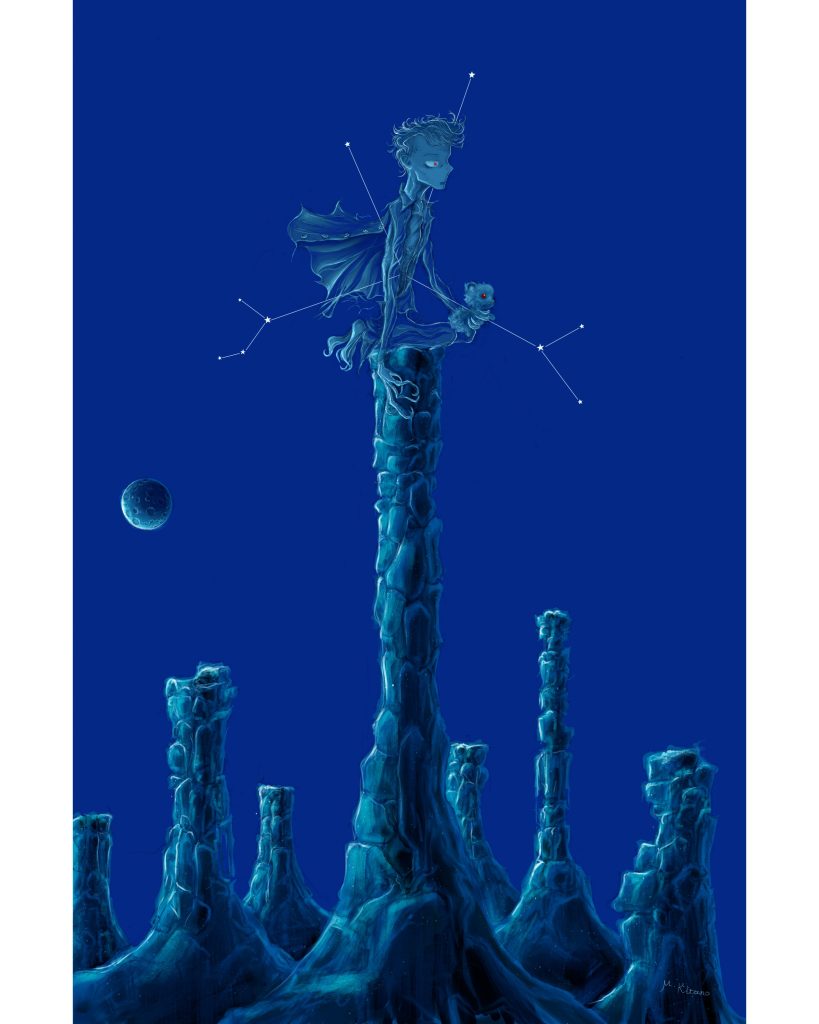

ローニー・アローン(Lowny Alone)は、私の幻想から形成された、架空でも実在でもあるキャラクターです。北野正宗作品のシンボルである鈴蘭をイメージした、まさにに北野正宗の魂の分身、象徴たるキャラクターです。2024年9月25日の発生以来、存在するのは数枚のスケッチと粗雑なgifアニメーション、途切れ途切れのテキストのみで未だに構想段階ですが、ここに、今わかっている彼の情報を記しておきましょう。新たな発見があったら、随時追記していきますよ。

始まらない始まりの章

in the process of being written…

概要

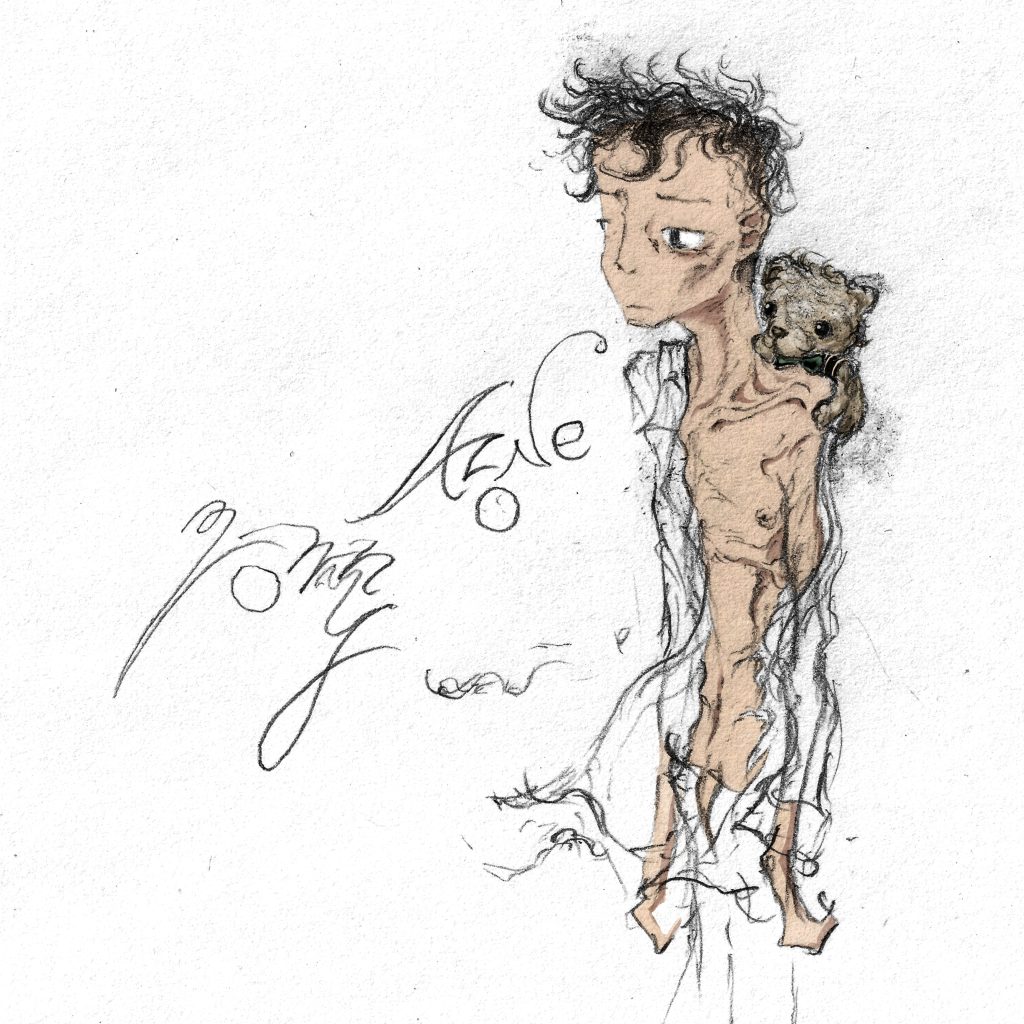

どこか翳りのある、黒い巻き毛の痩せこけた青年。歳は少年だが、れっきとした青年である。孤独な地獄の放浪者。孤児。透明な混沌の中を生きる。クマのぬいぐるみであるマッドを、肌身放さず引き連れている。

何処にも定住せず、ほとんど自分の足で、様々な土地を彷徨っているらしい。

異名

バッド・ボーイ(Bad Boy)/パブリック・エネミー(Public Enemy)

人物

ニヒルでクール。寡黙のポーカーフェイスで、感情表現に乏しい。おまけにかなりシャイ。

ただ、極々稀に急激に感情が高まり、恐ろしい目をして狂ったように笑ったり、「お前の背骨を引き抜いて肝臓を喰ってやる」と脅迫したり、やたらと大きな声で叫んだりする…らしい。めったにお目にかかれないし、本人もそうならないように(溜まったアレが爆発しないように)手を打っているのだが。

脅迫的な土砂降りの中で、傘はおろか上着のフードも被らず立ち尽くしている姿が散見される。狂ったような青空以外、天気は気にしないらしい。

他人との関わり

一見とても冷淡に思えるが、実際の口調はやわらかく、自分以外の誰にでも親切で、困りごとがあれば恥じらいながらも助けてくれるし、仕事も責任をもってやってくれる。しかし、どこかたどたどしく、ぎこちなく、なんだか人間っぽくないというか、よくできたロボットのような印象を受ける。自分のことはほとんど語らないが、自分の恋人や家族の話をすれば、なんだかんだいって優しく聞いてくれるという。変わり者という印象を受けるが、少なくとも悪い人間ではなさそうだと思われている。

好きなもの

鈴蘭とハートとりんご、おまけに化粧品が好きだが、無意識のうちに自分のそういった感情を封じ込めているため、自分自身でもそのことに気づけていない。むしろ嫌いなふりをしている。特に鈴蘭は、強烈に嫌っている。

悲しいポエムを読んだり、スケッチブックに絵を描いたり、ある人々のブログやエッセイを読んだりすることが、かろうじて趣味と呼べる数少ない行為である。

春がとても嫌いで、夏と冬も苦手なため、一年中秋が続いてほしいと思っている。

孤独な地獄

ローニーは、社会的に除け者にされた少年であり、それによる心の痛みを抱えている。

その名前の通り、彼は、恐ろしくひとりぼっちである。

彼は、本当の自分を、常に、命がけで隠している。自分を覆い隠せる数少ない手段をかき集めて、精一杯自分で自分を隠そうとしている。自分の力だけでぎこちないロボットのような鎧をつくり、どうにかして本当の自分を悟られまいと、必死に自分を守ろうとしている。

けれど、その鎧は、もろく、こわれやすく、隙間だらけだ。

その隙間から、時折、本当の彼がのぞいたとき。あるいは、鎧が彼の衝動に耐えきれずに全壊してしまって、陰茎が裂けて血塗れになったとき。本当の彼の姿が、グロテスクな性器と血と精液が露わになったとき。

彼を”いい子”だと言ってさんざんその優しさにつけこんでいた人々は、手のひらをくるりと反して、こぞって彼を虐めだす。そこには、彼の人間としての尊厳すら、ありはしない。だれも、彼を一人の人間として扱わない。そうして、心がばらばらになるのを繰り返すうち、彼は、とてもじゃないが人間を信じられなくなってしまった。自分が人から愛されるという確信を、持てなくなってしまった。

それでも、彼は、人々を責めることができない。むしろ、自分は惨い仕打ちを受けて然るべき存在なんだと、人々を受け入れてしまう。何かを責めようにも、自分を責めることしかできない。ありのままの自分なんかじゃ、愛される価値なんてないと思っている。無条件で愛してもらうなんて、図々しいとさえ思っている。だから、彼は、人々に優しくする。困っていたら、なんだって手伝ってあげる。仕事だって、真面目にやる。彼がふりまく自己犠牲的な愛、それは、彼の贖罪行為なのだ。単なる「都合のいい存在」としてでも、一時だけでも、自分なんかを好きになってくれた人々への、せめてもの罪滅ぼしなのだ。

彼は、人々を憎んでいる。けれど、殺せない。あんなに愛した人々を、殺せるわけがない。だから、自分が消えるしかない。完全な贖罪のためには、自分の手で、自分を殺すしかない。身の程知らずの恋をした存在には、必ず罰が下される。人間未満のくせに、人間を必死に愛するなんて、そんな、世界の法則を無視した愚かな恋をしたおまえが悪い。こんなふうに、彼は、彼を責め続けている。

彼は、愛されたい。愛するだけじゃなくて、愛されたい。誰かに愛されることで、誰かを心の底から信じたい。その人に自分の片割れを委ねた分だけ、自分もその人の片割れを背負いたい。その人と自分のために生きていたい。それを、生きる理由にしたい。人として、幸せになりたい。

けれど、今の彼は、幸せになれない。人を信じられなくなってしまったから。誰のことも、心の底から信じられなくなってしまったから。だから、彼は今なお、孤独に戦っている。内面におびただしい傷をためこみながら、自分だけを命がけで守りながらも、自分のことしか愛せない、自分のためにしか生きられない苦しみと戦っている。

地獄。

彼は、自分という地獄の中で、喘ぎ続けている。

本当は、この地獄から抜け出したいのに、その思いすらも忘れてしまっている。

ただ、これらのうち大半は以前の話で、最近では、学校に通っていないどころか、一つの土地に長い間留まらず、様々な土地を転々としているため、以前ほど酷い話は少なくなったとされている。その分、多方面において自閉の傾向が強まっているとも。

生い立ち

彼の生い立ちは謎めいており、不明確な情報ばかりが独り歩きしているのが現状である。現時点ではっきりとわかっていることは、少年期になる寸前に、何らかの理由で親に捨てられたということである。彼は、実際の年齢よりもずっと大人である。少年なのに青年だと呼ばれる所以はここで、自分ひとりで自分の命を守るために、強制的に子どもから大人に成らざるを得なかったのだ。ローニー・アローンは世間的な通称であり、本名ではない。彼自身、無意識のうちにかつての自分を封じ込めようとしている側面があり、もう本名を思い出せなくなってしまっている。

真実

”最悪の意味で、いい子だった”

彼は、捨てられた。彼の両親や知人はみな、彼から逃げ出したのだ。

それは、彼の持つ異物性に、みながどうしても耐えられなかったからである。子に対する親の愛は無償だとまことしやかに囁かれているが、実際のところそうでないということは、多くの人が無意識のうちに察しているだろう。あらゆる愛には限度がある。もしも子どもに無償の愛を注いでいるように見える親がいるなら、それは、その親が子どもに深く依存しているだけだ。その子どもが親にとって都合の良い存在だから、親は子どもに依存できるのだ。彼は、彼の両親にとっては、すこぶる都合の悪い子供であったのだ。それは、親の育て方が原因でも、彼自身の育ち方が原因でもない。生まれたときから彼の中に存在していた、彼独自の歪みだったのである。

それは、矯正することができない。なぜなら、それこそが彼の本質であり、そこを変えてしまうと彼という存在が消えてしまうからである。したがって、彼の親がどれだけ彼のことを矯正しようとしても無駄であったし、彼自身が、親に愛されるためにどれだけ自分を矯正しようとしても無駄であった。彼の人間としての貪欲さ、生命力が、どんな境遇にあっても彼を生き延びさせた。

彼が成長すればするほど、良心の彼に対する幻想は瓦解していった。ふつうの家庭よりも、そのスピードが凄まじく速かった。かつて、愛らしい赤子を迎えてやさしさに包まれていた幸せな家は、彼が成長すればするほど、不幸になっていった。両親にとって、彼は完全に未知の存在であった。人間にとって知らないことほど怖いものはない。両親は、無意識のうちに彼に対する凄まじい恐怖心を増長させていった。両親には、未知の存在とのコミュニケーションを行う勇気がなかった。どうしても、彼を受け入れることができなかった。

結果的に両親は、彼との健全なコミュニケーションを放棄し、そこから逃げるようになった。つまり、次第に彼はネグレクトされるようになったのだ。おまけに両親は、こんな不幸な境遇にある自分たちのことも受け容れられなかったので、自分とのコミュニケーションから逃げるためにドラックにさえ依存するようになった。両親は常にお互いにぶつかり合い、どんどんすり減っていった。そんな両親のことを、彼はずっと見続けていた。

とある朝、彼がふと目を覚ますと、家の中から一切の人の気配が消えていた。

おそるおそる、箪笥の影から部屋をのぞいても、誰もいない。

”誰かがいたらどうしよう”と、冷や汗でくっしょりになりながらなんとか家の中を歩き回っても、だれもいない。

本当に、だれもいなかった。彼は、ようやくひとりきりになれたのだ。

その瞬間、彼の中に、そよ風のようにやさしい気持ちが流れ込んできた。こんなに穏やかな気持ちになれたのは、いつぶりだろうか。

もう、傷つけられなくていい。ぼくはようやく、ぼくでいられるんだ。

その晩、ふろしき一包みとクマのぬいぐるみをだけ持って、彼は静かに家を出た。

町外れの小高い丘の上で、彼は眠りについた。

彼のなかの猛獣も、今日は、すやすやと眠っていた。

澄んだ夜空を見渡しながら、彼は思った。

ねえ、お父さん、お母さん。あなたたちは、結局最後まで、ぼくから逃げ続けていたね。

でも、いいんだ。逃げられて当然なんだ。こんなに醜い怪物なんだから。

淡く自嘲の笑いを浮かべ、肩をすくめながら、彼はなお続けた。

けれど、これでよかった。ぼくはようやく、ひとりになれたんだ。

ぼくは、ようやく、ぼくになれるんだ。

容姿

うっすら筋肉のついた痩せこけた身体に黒い巻き毛、死んだような黒い瞳にほんの少し暗い色の肌をしている。十代前半ほどの見た目をしているが、実際の年齢は不明。

服装について

着飾ることについてはとんと無頓着であり、そのとき手元にある服を、何らかの理由で手放すか、着られなくなるまでの間に洗濯しつつ着続けているだけらしい。そのため、時折いささか不格好になることもある。彼が服を着るのは、あくまでも周囲に溶け込み、自分が目立たないようにするためであり、内心では服を着ること自体を辛く思っている。そのため、周囲に他人のいないとき(マッドを抱くとき)は、服を脱いでしまうことも多くある。

持ち物

その時々によって異なるが、年中を通してそんなに変わらない。すべての家財道具は、風呂敷で包んだうえでマッドが持っている。抱えるか、木の棒にさして背負っているかだが、驚くほど小さく、”本当にそれで生きていけるのか”と問いただしたくなる程である。本当に必要最低限のものしか持っていない。彼はマッドのことしか必要としないし、そもそも、なにかを抱えるのがマッドのことだけで精一杯すぎて、他のものを持っていてもだいたい管理しきれなくて捨ててしまうことが原因らしい。

マッドのこと

Completed on 28th May 2025

概要

ローニーから”自分”を分け与えられた、ぬいぐるみのクマの男の子。まったく正反対だが地続きの性格、相容れない価値観を持った、ローニーにとっての”もうひとりの自分”である。孤独な彼の、唯一の宝物。ボウタイとサスペンダーを着用しているおしゃれさん。彼のおばあちゃんに作られたもので、彼が生まれたときにプレゼントされた。したがって赤子の添い寝用のぬいぐるみなので、サイズは小さい。しばらくはただのぬいぐるみだったが、やがて彼のことを一身に受け止め続けることになり、そのうちに、現実に生命機能を得てしまったらしい。

ローニーの抱える”病”が具現化した存在である。”ローニー・アローン”という概念から発生した生き物であるため、身体的にはほぼほぼ不死である(どれだけバラバラになろうとも必ず再生する、しかも服も一緒に!)が、精神的な負傷が致命傷になりうる可能性が極めて高い。ローニーの本質の象徴(シンボル)というべき、汚れた血液と精液が精神的なエネルギーの間接的な源と化している。食事も排泄も呼吸もしないが、外界の刺激に反応し、自発的な行動が可能。歩いたり、ジャンプしたりできる他、ちょっとした仕草で他人とコミュニケーションを取ることもある。稀に、簡単な絵を描くことも。常に、ローニーの身体のどこかしらにぴったりくっついている。

基本的にローニーとしかコミュニケーションを取らないものの、他人の簡単な質問などに関しては仕草でイエスかノーの回答を示すことがある。但し、それは自らに関係のない質問だけであり、自身やローニーについての質問にはしばしば反応を示さない。

何らかの意思を持っているのかは不明だが、少なくともローニーに対しては底知れぬ執着があると思われる。ローニーが生まれてから、一瞬たりともふたりが離れたことはない。

誕生の経緯

ローニーが両親から捨てられたのは、前述の通りである。ローニーは本当にひとりぼっちになってしまったが、それすらも、彼は”仕方ない”と受け容れてしまった。もし自分が両親なら、自分も同じことをしなかったとは限らないし、何よりも、ローニーは、ようやく”本当の自分になれる”ことに救いを感じたのである。

”これからは一人で生きていこう”

そう、ローニーは心した。

しかし、実際には、彼が救いだと感じた”ひとりでいること”や”自分が自分でいること”は、想像を絶するほど過酷で苦痛であったらしい。自分を自分たらしめることが、自分という存在をひとりきりで維持することがいかに難しいか、彼は思い知った。もはや、彼を維持する彼自身が、彼の重みに耐えきれず、潰れそうになってしまったのだ。

だからローニーは、かねてより自分の中に存在していた”まだ他者に傷つけられていない、他者の愛を求める無垢な子どもの人格”と、成長するうちに自分の中に形成されていった”他者にさんざん傷つけられた結果、他者の愛を求めず、自分で自分に愛を与え、孤独に生きるようになった大人の人格”のうち、前者を”マッド”という別人格として切り離し、クマのぬいぐるみをその投影先とした。自らの重みを分散したのだ。

マッドは、もうひとりのローニーになった。”ローニー・アローン”と”マッド”という2つの車輪が(些か歪で不健全な形ではあるが)回って彼を支え、結果、彼は現在でもなんとか生きながらえている。

しかし、(彼のわりと不幸な人生の中でも)これはすごく幸運なことだったと思うのだ。こうなっていなければ、彼はとっくに破滅の淵に飛び込んでいたに違いない。

ローニーとの関係

ローニーは、自分の分身として、マッドと遊んでいる。あらゆる人々を信じられず、自分を開くことができない彼は、マッドを、自分が唯一”本当の自分”を開き、曝け出せる相手だと思い込むことで、生死の境界でかろうじて生き続けている。だから、ある意味、マッドの存在は彼の生命線である。

彼は、マッドに、”幼い頃の自分”の影を見ている。まだ無邪気な笑顔を振りまいていた、人々を純粋に信じ、愛していた、無垢な頃の自分。マッドの着こなす服たちは、周囲に大切にされ、上質で素敵な服を着させてもらっていた、ごく幼い頃の自分の象徴である。地獄に叩き落とされた現在の彼は、そんな”幼い頃の自分”を憎んでいる。時折、心が渇ききったときに、それを殺したい欲望に駆られる。

”俺が与えてやる。おまえの欲する愛なら、全部、俺が与えてやる。それなのにおまえは、いつまでも、いつまでも、他者の愛を求め続けるんだ。俺の方になんて、見向きもしないんだ。もう、あの虐待小屋でずっと守ってやったことすら、覚えていないんだ。”

だから彼は、時折、マッドを凄辱する。マッドのボウタイとサスペンダーを引き裂き、切り刻み、両手で首を絞め、へし折る。更に、自らの血塗られた陰茎を使い、人間なら明らかに生命活動が止まっているであろう領域まで、股間をぐしゃぐしゃに突き刺して犯すのだ。何度も突き刺されるうちに、マッドの股間はグロテスクに裂け、じっとりと濡れ、性器として十分機能するようになっている。マッドの詰め物は、既に余すことなく彼の血と精液に塗れている。

彼は、”本当の自分”を悟られまいと、自分の負った傷を外面に出すことをしない。その代わりに、傷を内面、臓器の内壁にため込んでいる。おびただしい数の傷からは血が流れ、内部の空間を満たしていく。そう時間のかからぬうちに、彼の内臓は血で一杯になり、本人がそれを自覚してからそう時間のかからぬうちに破裂する。性器はどうしようもなく裂け、信じられない量の血が噴き出す。彼の鎧は全壊し、彼の本当の姿が露わになる。

そうすれば、ますます虐められてしまうことになる。それを何度も繰り返し、打ちのめされ続ける内、彼は、少しでも自分を守ろうと、グロテスクな性器と血を、”本当の自分”を人々に見られずに済むように、自分が破裂しそうになった段階で性器をマッドの陰部に突き刺し、その中に発散するようになったのだ。それが習慣になってからは、人々の虐めがほんの少しだけましになっている。

このことは、彼とマッドの間だけの秘密である。

今日も彼は、何処か、誰にも見られぬところで、マッドを犯している。

しかし、マッドの存在がありながらも、彼が孤独であることには変わりない。何故なら、彼にとってのマッドはあくまでも”もうひとりの自分”であり、けっして”他人”ではないからだ。

マッドとのかかわりは、彼に”こんな自分でも、誰か他人を信じることができる”という甘い幻想を見せてくれる。しかし、幻想が覚めて、マッドがあくまでも自分の分身だと思い出してしまえば、結局、”おまえは、自分自身しか信じられないし、自分自身しか愛せない”という事実を否応なく突き付けられ、ますます自分という孤独地獄に陥るばかりなのである。

ローニーに対する束縛

in the process of being written…

双極性障害、摂食障害、睡眠障害等

ローニーの見る夢

彼は、ときどき夢を見ている。彼とマッドとの間の、叶わない夢を。

彼とマッドが、お互いがお互いの分身であり、恋愛ではない、家族愛や同士愛によって結ばれた二人が生涯をともにするパートナーとなり、どちらかが死ぬまでその関係は維持され、”死を看取る相手”という役割を共有し、お互いに救われる…そんな理想的な夢である。

けれど、絶対にこうはならないであろう。なぜなら、概念としての肉体と精神の比重を考えると確実に先立つのはローニーであり、看取る役はマッドになるであろうからだ。そして、マッドの存在が完全にローニーに依存している以上、ローニーが死んだ瞬間にマッドも死ぬ(という言い方は不適切かもしれない。存在そのものが破綻する)であろう。”死を看取る相手”という役割は完全にマッドに押し付けられており、共有することはできないからである。

それにそもそも、ローニーとマッドの関係は”家族愛”や”同士愛”と呼ぶには些か不健全すぎる。常にお互いがお互いを傷つけて、さんざん互いを憎み合いながらも互いが互いに依存しきっているので離れることももできないのである。更に、どちらか一方が第三者との関係を持とうとすると一方に依存しきったもう一方が破綻し、その結果、もう一方に今なおそこそこ依存している自身も破綻はせずともかなり不安定になるであろうから、それを恐れてしまい、結局この二人で関わり合うしか無いのだ。それでも、本当はお互いがお互いを受け容れたい、相手のことを抱きしめたい、仲直りしたいと願っているのだけれど。でも、その思いは、決して相手に届くことは無い。

しかし、それはそれで良いのかもしれない。さんざんお互いを傷つけて、殺し合いをした挙げ句、最後には共倒れ。”それも決して悪くない”と、ローニーはこの頃思っているらしい。

終わらない終わりの章

これからの彼がどんな瞬間を生きていこうとも、彼はあらゆるものから逃げ続けるだろう。そして、遅かれ早かれ、やがて破滅を迎えることは明白である。

それは、現在の彼にとって、病こそが自身の本質と化してしまったからである。

彼の抱える病は、彼を傷つけ束縛する呪いだが、それと同時に、彼が存在するためにはたしかに必要なものなのである。

彼は病を必要としており、病もまた彼を必要としている。

病の抱える彼もまた、彼に傷つけられ束縛されているが、それでもやはり、病が存在するために彼の存在は欠かせないのである。

”彼という病”と云うべきか、”病という彼”と云うべきか…。

もはや、彼の中には、病のほかに何も残されてはいない。

かつて彼の本質であったなにかは、もう、彼という病に喰らいつくされて消失してしまった。

こうなればもはや、彼と病は、泥沼のような共依存の末に、どちらか一方が破滅し、そしてもう一方も破滅するほかに行く末は無いのである。

…いや、それすらも、彼は超えてしまうのかもしれない。

破滅は、彼にとっては(勿論病にとっても)、”私から遂に開放される”という、彼に唯一残された、諦念にも近い安寧の形なのである。

しかし、彼が安寧を得ることを、彼が救われることを、彼の”神”が許すだろうか。

いや。許さないし、許せないだろう。

そのことは、きっと、彼が一番よくわかっている。

なぜならば、彼こそが、彼にとって唯一の”神”なのだから。

彼は、彼という病の狂信者なのだから。

そんな彼は、決して、そんな自分を救えない。

そんな自分を、受け容れられないのだ。

いつまでも、いつまでも。

そう遠くない夜の底で、彼は力なく、ひとり呟くに違いない。

”この地獄は、永遠だ”

…と。

余談

- ”ローニー”は、”lonely(孤独)”をもじった造語です。

- 初期段階では、ローニーは”服を着られない障害をもった少年”として想定されていました。それは、ローニーの”常に裸である”という性質を、”彼がどこまでも正直で素直である”ことの象徴として捉えていた為です。

- 高層ビル群のことを、”墓場みたい”と思っている。割と居心地がいいらしい。

- 満月の下で、一人笑みを浮かべていることがある。

- 鈴蘭を嫌うふりをしているが、本当はそれを強烈に渇望している。無意識の領域では、幸せを、春を、これ以上無いほど願っているのだ。

- 彼の性質である”内部での流血”は、”女性的流血”の象徴である。彼は、外部的、男性的流血への憧憬を、密かに抱いている。

初期段階では、マッドはボウタイとサスペンダーを着用していました。これは、独シュタイフ社のテディベア フレデリックがモデルであった為です。

ローニーにおける”神”とは

勿論マッドのことではない。ローニーでもない。いかなる呼称も持たず、故に誰からも名前を呼ばれることのない彼。その”名前のない彼”こそが、ローニーの、マッドの中に在る”神”なのである。これまでどんな窮地に陥っても、ローニーも、マッドも死ななかった。お互いにずっと殺し合いをしているくせに、本当に死んだことは一階もない。双方に、無意識ながらも”大丈夫、決して死にはしないさ”という確信が、それによるある種の諦念が、それによる僅かな安寧があった。それを与えてくれる存在こそがローニーとマッドにとっての”神”なのだ。それは、宗教やスピリチャルの”神”ではなく、彼の中に内在する超自我的存在である。決して超自然的存在ではなく、あくまでも彼の分身である。そいつがいても特別メリットがあるわけではないが、そいつがいないと彼は立っていられない。そいつがいるからこそ、彼は、自分と自分の間で思いっきり殺し合いができるのである。そして、殺し合いをしながらもなお、自身のことを冷静に客観視できる余裕を持ち続けていられるのだ。なぜなら、彼は知っていた。どれだけ彷徨ったとしても、どれだけ傷つけ傷ついたとしても、この瞬間の次には、必ずまた新しい瞬間が訪れるのだと。自分は無意識のうちに、必ず生きるべき瞬間を生きているのだと。全く自分を信じられないと思っている彼だが、心の奥底の、視認することすら難しいごく僅かな領域では自分を信じているのだ。彼は現時点で”神”は死んだと考えているが、幸か不幸か、気づいていないだけで、”神”は生きている。彼がローニーでもマッドでもなくなっても、他の誰かになったとしても、最終的に本当に死に、何者でもなくなったとしても、彼の中の”神”が生きていれば大丈夫なのだ。名前がなくなっても、名前のない彼は生きている。それこそが彼の”核”なのだから。その意味で、彼は、永遠にあり続けるのだ。

↓There’s more on the next page.